2020.01.03

慌ただしく年が暮れて明けた三が日の末の日、サスケは炬燵に忍具を広げ、手裏剣の手入れをしていた。

昼を過ぎた家の中はここ数日のせわしなさが嘘のようにしんとして長閑だ。

元旦から引きも切らず訪れていた客足も父母が里の上役や一族の年長者の家へ挨拶回りに出掛けてようやく一段落し、広いこの家に今はサスケの他は炬燵の角隣でサスケに背を向け片腕を枕に昼寝をする兄のイタチしかいない。

正午頃に両親を見送った後、そろそろ飽きの来たお節の残りを二人で摘まみ、徒然に過ごす内、いつの間にか兄は横になって昼寝を始めていた。

疲れているのだろう。居眠りをしてさえしかめっ面の寝顔にそう思う。

兄は大晦まで暗部の任務に忙殺され、元旦は早朝から今日三日の朝まで一族の長であるうちはフガクの嫡子として様々慶事に携わっていた。無論サスケも必要があれば列座をするが、次男でまだ未成年だからといって勘弁をされていることも多い。

今も昔も末席に近い辺りから上座の父の隣に座を連ねる袴姿の兄を眺める。それは変わらない。

一種の近寄り難ささえ纏う背を伸ばし、常よりも取り澄ました顔で淡々とうちは一族の嗣子の役目を果たす兄との差異に思うところがある。それも変わらない。

変わらないが、幼い頃は羨ましく悔しくさえあったその距離が今はただ遠く思う。それだけだ。

それに暗部の実情はサスケには知りようがないが、兄が四日からの一族内々の会合を断っていたのを見掛けたから、明日にも兄は暗部の任務へ戻るのだろう。

サスケもイタチに遅れて二日後には任務がある。そろそろこの数日で鈍った体を動かさなければならないなと、磨き終えた手裏剣を置き、次のそれを手に取る。

そういえば昔は兄のたまの休みには手裏剣の修業だとか組み手だとかをしてもらっていた。

あの頃は片手で相手をされたが、今はどうだろうか。

確かめるすべはない。なにせ兄はおそらく夢さえ見ずに昏々と眠っているのだ。

何となく兄の眠る横顔に目を向ける。その時だった。

閉じられていた兄の瞼がゆるりと擡げられる。

しまったとサスケは手を止めた。身に覚えはないが、気配に聡い兄のことだ。起こしてしまったのかもしれない。

だが、ぎくりと構えるサスケの前でイタチはむくりと起き上がると、炬燵の上に広げられた弟の忍具一式を認め、まだ眠気混じりの声で訊ねてきた。

「何をしているんだ」

「…見りゃわかるだろ」

手入れの他に何がある。拍子抜けしたサスケは思わず止めてしまっていた手を再び動かす。

「お前、明日から任務か」

「いや。だが、これといってすることもないしな」

そうぶっきらぼうに言った弟をどう思ったのか、イタチは短い黙考の後、片膝を立ててよいしょとばかり立ち上がった。

「出掛ける。支度を整えてこい」

「出掛ける?おれもか?」

「そう聞こえただろう」

「だが、まだこいつを磨き終わって…おい、待てよ、兄さん!」

一方的なやり取りの末、片付けもそこそこにサスケは兄を追いかける形で連れ出された。

だが、結局のところ外出をしたところで、これといってすることはないし、兄も取り立ててしたいことはなかったらしい。

この三日の間に南賀ノ神社へは何度も足を運んだだろうに、取り分け行く宛もないからと二人でぶらりぶらりと里の神社へ参拝し、そのまま人の流れに乗って目抜通りへ出る。

大勢の人で賑わい活気づく出店や初売りを冷やかし、時にちゃっかりと正月菓子を買う兄を横目にしていると、やがて大通りの人混みの先に一楽の白い暖簾がはためくのが見えた。

どうやら正月から店を開けているらしい。この寒空に客も何人か入っているようで、暖簾の隙間からはスープの温かい湯気が立ち上っている。

サスケは今さらのようにしばれる正月の寒さに身を縮ませた。それにここのところは朝な夕なお節ばかりだったから、舌に甦る旨味たっぷりの豚骨ラーメンに空きっ腹がぐうと鳴る。

「寄っていくか」

弟の視線が一楽に向けられていることに気付いたらしい兄が店の前で足を止める。しかし、渋ったのはサスケの方だった。

「…母さんが夕飯にはお節を食べろって」

「帰ってからそれも食べればいいだろう」

お前が黙っていられるならばれないさ、と試すように言われたら、暖簾を潜るより他なかった。

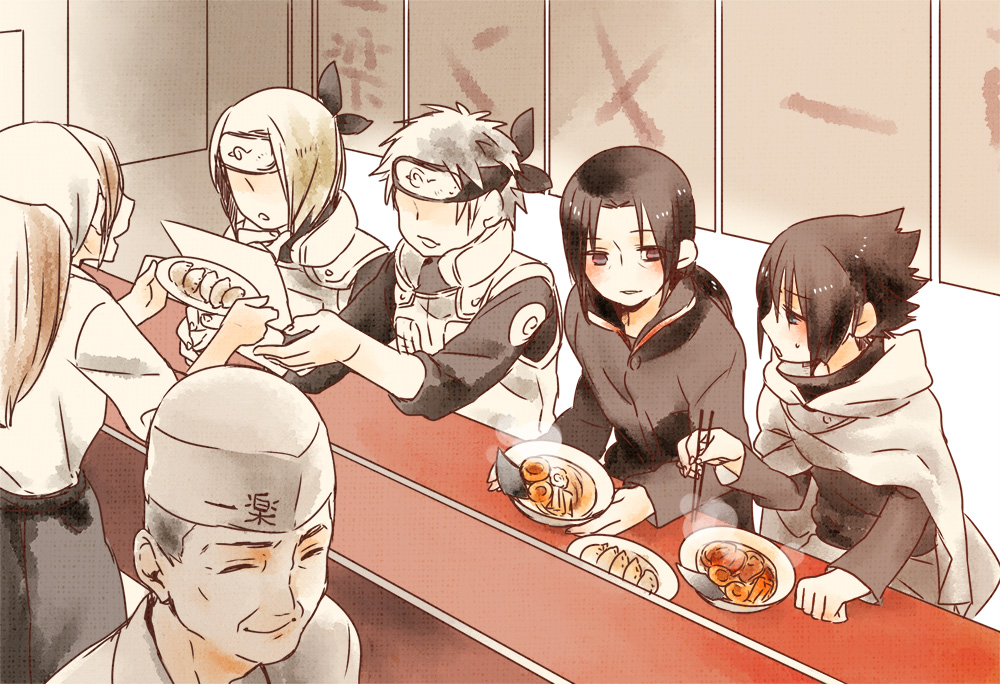

忙しく店を切り盛りするテウチとアヤメに年始の挨拶もそこそこに、ちょうど空いたカウンター端の二席に奥からサスケ、イタチと並んで腰を落ち着ける。

少し悩んでラーメンの小盛りを二杯と、あとは餃子を一皿頼んだ。

「お前とここへ来るのも久しぶりだな」

「そうだな」

互いに忍を生業とし、任務を受ける身だ。一楽だけではなく、二人きりで過ごすことも出掛けることもめっきりと減った。

そのせいかどうにも落ち着かないし、急にサスケを伴って出歩いたイタチの心内は相も変わらず読めない。

ただ普段は家を空けることの多い兄が三日も家にいると聞き、サスケは何処か心の片隅でこの正月を待っていた。が、蓋を開ければイタチは一族の慶事に掛かりっきりで、この数日肩透かしを食らい続けの気分だったサスケにとっては、兄と二人きりで食べるラーメンもそう悪いものではなかった。

それに父さんにも母さんにも内緒の、二人だけの隠し事も何だか幼い頃のようで懐かしい。

もちろん、こんな思いを兄に知られるのは癪だから、サスケは知らん顔で間もなく出されたラーメンを前に軽く手を合わせて、箸を割った。

まずはスープを蓮華で掬い、一口味わう。それから香り立つ湯気の中、麺を絡めて一気に啜った。素朴だが豚骨の深い旨味に冷えた腹から喉までが温まっていく。

「美味いな」

と言うイタチにサスケも「ああ」と相槌を打った。

狭い店内のカウンターだ。ラーメンを啜るイタチと肘が触れ合う。すぐ傍に兄を感じる。

二人の真ん中に置かれた餃子の皿に箸を伸ばすと、兄もまたちょうどそのところだった。

目が合って、ここしばらく能面のようだったイタチの面持ちがふと和らぐ。

双眸を細めた兄にサスケは怪訝に眉を潜めた。

「…なんだよ」

「年が改まってからようやくお前に兄貴らしいことができたと思っただけさ」

またこの兄はと思う。大袈裟なことを。

「ラーメンを奢ることくらいでか」

「おれはまだ奢ってやるとは言っていないぞ」

やはり弟だな、お前、とイタチの唇の片端がふふんと持ち上がる。

ものの見事にしくじった。自分で払うと呻いても、もう遅い。

兄はそのまま口角で上機嫌に笑うと、ちょいとサスケの額を小突いてみせた。

「いいさ、奢ってやるよ。お前、この頃ずっと弟をしたいって顔をしていただろう」

「…どんな顔だ、それ」

けれど、今年になって初めておでこを小突かれたな。

サスケは兄の指が触れて離れた額を撫でながら、そんなことを思った。

2020.01.03

4日間「ぶらもり」企画にお付き合い下さり、誠に有難うございました。

またいつか仲良し兄弟とともにお目にかかれる日を楽しみにしております。

式(文)→江美(絵)リレー合作

4日間「ぶらもり」企画にお付き合い下さり、誠に有難うございました。

またいつか仲良し兄弟とともにお目にかかれる日を楽しみにしております。

式(文)→江美(絵)リレー合作